查询缓存并非性能优化的灵丹妙药,尤其在高并发写入场景下易成瓶颈;2. 慢查询日志是定位性能问题的核心,需结合分析工具精准捕获慢sql;3. 参数配置需根据实际负载调整,核心参数如innodb_buffer_pool_size、innodb_log_file_size等应合理设置。性能调优的关键在于理解查询缓存的局限性,避免其带来的锁竞争和频繁失效问题,尤其在mysql 5.7及更早版本中建议禁用或谨慎使用;同时,开启并定期分析慢查询日志,利用工具如pt-query-digest找出执行效率低下的,并进行针对性优化;最后,参数配置应基于服务器硬件、业务负载和数据量大小进行动态调整,重点关注缓冲池大小、日志文件尺寸、连接数限制及临时表配置,通过show global status和show engine innodb status持续监控运行状态,实现精细化调优。

MySQL性能调优,说到底,就是让数据库跑得更快、更稳定,能更好地支撑业务。这其中,理解查询缓存的特性、善用慢查询日志来定位问题,以及根据实际负载精准调整各项参数,是几个非常核心且实用的切入点。它们并非孤立存在,而是相互作用,共同构建起一个优化的系统。

解决方案

谈到MySQL的性能调优,我们通常会从几个关键点入手。

首先是查询缓存(Query Cache)。在MySQL 5.7及之前的版本中,它确实是一个选项。它的基本原理是,当一个查询语句执行后,其结果会被存储在内存中。如果后续有完全相同的查询再次到来,MySQL可以直接从缓存中返回结果,避免了再次执行SQL解析、优化和数据读取的过程,理论上能大幅提升查询速度。听起来很美对吧?但实际使用中,查询缓存的“坑”远比它的甜头多。任何对表的修改(包括插入、更新、删除),都会导致该表上所有相关的查询缓存失效。在高并发写入的场景下,缓存会频繁失效,反而引入了额外的维护开销和锁竞争,甚至可能导致性能下降。这也是MySQL 8.0版本直接移除了这个功能。所以,对于现代应用,特别是那些读写混合、数据变动频繁的系统,我个人建议是:如果你的MySQL版本还有查询缓存,要么禁用它,要么就非常谨慎地使用,比如只在一些数据极少变动、但查询量巨大的报表类场景中,通过SQL_CACHE或SQL_NO_CACHE来精确控制。

接着是慢查询日志(Slow Query Log),这简直是DBA和开发人员的“福尔摩斯放大镜”。它记录了所有执行时间超过long_query_time阈值的SQL语句。没有它,性能优化就无从谈起,你根本不知道哪些SQL是真正的瓶颈。开启慢查询日志,并定期分析,是定位问题最直接、最有效的方式。你会发现很多意想不到的“慢SQL”,它们可能是因为没有用到索引、全表扫描、或者执行了复杂的计算。分析这些日志,你会发现一些共性的问题模式,比如某个表经常被全表扫描,或者某个业务模块的查询总是很慢。

最后,也是最考验功力的部分,就是参数配置。MySQL有成百上千个配置参数,它们都写在my.cnf(或Windows上的my.ini)文件里。这些参数决定了MySQL如何使用内存、CPU、磁盘I/O等资源。最核心的参数,比如innodb_buffer_pool_size,它决定了InnoDB存储引擎可以使用的内存大小,用于缓存数据和索引。设置得越大,命中率越高,磁盘I/O就越少,性能自然越好。但也不是越大越好,它不能超过服务器的物理内存,否则会导致系统频繁交换(swap),性能反而急剧下降。还有innodb_log_file_size,影响事务提交的性能和恢复速度;max_connections控制最大连接数;tmp_table_size和max_heap_table_size影响内存临时表的大小等等。这些参数的调整,没有“一刀切”的最佳实践,完全取决于你的服务器硬件配置、业务负载特点、以及数据量大小。盲目地套用网上某个“通用配置”往往会适得其反。我的经验是,要结合SQL_NO_CACHE0和SQL_NO_CACHE1的输出,观察MySQL的运行状态,再有针对性地调整。

MySQL查询缓存:在现代数据库应用中,它真的是性能优化的“灵丹妙药”吗?

在探讨MySQL性能时,查询缓存(Query Cache)常被提及,尤其是在一些老旧的优化文章里,它被奉为提升读性能的法宝。但实际上,在现代高并发、数据变动频繁的数据库应用场景下,查询缓存非但不是“灵丹妙药”,反而常常是性能瓶颈的制造者,甚至可以说是一个“陷阱”。

它的工作原理看似简单:MySQL将完整的查询语句及其结果集存储在内存中。当再次遇到完全相同的查询时,直接从缓存中返回数据,避免了SQL解析、查询优化、数据读取等一系列耗时操作。对于一些读多写少、数据几乎不变化的静态报表类查询,它确实能提供近乎瞬时的响应速度。

然而,它的致命弱点在于其缓存失效机制过于粗粒度。只要对任何一张被查询缓存引用的表进行任何形式的数据修改(哪怕只是插入一行、更新一个字段、或者删除一条记录),MySQL就会让所有涉及到这张表的查询缓存全部失效。想象一下,如果你的系统有高并发的写入操作,或者数据更新非常频繁,那么查询缓存将处于一个不断失效、重建、再失效的恶性循环中。在这种情况下,维护查询缓存本身所需的开销(包括锁竞争和内存管理)可能远大于它带来的收益。

尤其是在高并发的场景下,查询缓存会引入全局锁。当一个查询结果被写入缓存时,或者缓存需要失效时,这个全局锁就会被持有,阻塞其他查询的执行,从而导致严重的并发问题,甚至可能让整个数据库吞吐量急剧下降。这也就是为什么MySQL 8.0版本毅然决然地移除了查询缓存功能,这本身就说明了它在当前主流应用场景下的局限性和负面影响。

所以,如果你还在使用MySQL 5.7或更早的版本,并且系统是读写混合、数据变动频繁的,我强烈建议你禁用查询缓存(将SQL_NO_CACHE2设为SQL_NO_CACHE3,SQL_NO_CACHE4设为SQL_NO_CACHE3)。将内存用于更重要的InnoDB缓冲池,那才是真正提升性能的关键。如果你的确有一些非常特殊的、数据几乎不变且查询量巨大的场景,可以考虑通过SQL_NO_CACHE6来显式地为特定查询启用缓存,但这种场景非常罕见,且需要你对业务数据特性有非常清晰的认知。

如何从浩瀚的MySQL慢查询日志中,精准捕获那些“拖后腿”的SQL语句?

慢查询日志是MySQL性能优化的“金矿”,它记录了所有执行时间超过预设阈值(long_query_time)的SQL语句。这些语句就是系统中的“拖油瓶”,是性能瓶颈最直接的体现。高效地利用它,是定位并解决性能问题的关键。

首先,你需要确保慢查询日志已经开启。这通常通过修改my.cnf配置文件来实现:

蓝心千询是vivo推出的一个多功能AI智能助手

34

[mysqld] slow_query_log = 1 # 开启慢查询日志 slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log # 指定日志文件路径 long_query_time = 1 # 定义慢查询阈值,单位秒。这里是1秒 log_output = FILE # 日志输出方式,推荐文件

修改后重启MySQL服务即可生效。在生产环境中,long_query_time的设置需要权衡。太低可能导致日志量巨大,分析困难;太高可能错过一些“亚健康”的查询。我通常会从1秒开始,根据日志量和系统压力逐步调整。

日志文件通常会非常庞大,直接用文本编辑器打开会非常吃力。这时就需要借助专业的分析工具了。最常用的有MySQL自带的long_query_time0,以及Percona Toolkit中的long_query_time1。

long_query_time0是一个简单的Python脚本,可以对慢查询日志进行汇总和排序。例如:

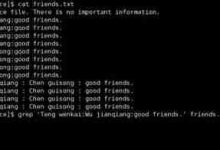

mysqldumpslow -s at -t 10 /var/log/mysql/mysql-slow.log

这个命令会按平均查询时间(long_query_time3)排序,显示前10条(long_query_time4)慢查询。它能帮助你快速找出执行次数最多、平均耗时最长的SQL模式。

然而,long_query_time1功能更为强大,它能提供更详细的报告,包括查询的总次数、总耗时、平均耗时、锁时间、扫描行数与返回行数的比率等,并且能将相似的查询归类。这对于分析复杂系统中的慢查询非常有用。

pt-query-digest /var/log/mysql/mysql-slow.log > slow_query_report.txt

运行后,你会得到一个详细的报告。在报告中,你需要重点关注以下几点:

- Query Time (查询时间): 哪些查询的总耗时或平均耗时最高。

- Lock Time (锁时间): 查询等待锁的时间。如果锁时间很长,可能意味着并发写入冲突严重。

- Rows Examined (扫描行数): 查询扫描了多少行数据。

- Rows Sent (返回行数): 实际返回了多少行数据。

- Rows Examined / Rows Sent 比率: 如果扫描行数远大于返回行数,这通常意味着全表扫描、索引失效或者查询条件不够优化。

- No index used (未使用索引): 报告中会明确指出哪些查询没有用到索引,这往往是性能瓶颈的元凶。

- Full scan (全表扫描): 同样是索引问题或查询条件不佳的体现。

捕获到这些“拖后腿”的SQL后,下一步就是针对性地优化它们:分析执行计划(long_query_time6),添加或优化索引,重写复杂的SQL语句,或者调整应用层的查询逻辑。这个过程需要反复迭代,直到性能达到预期。

MySQL参数配置:如何根据服务器实际负载,量身定制你的数据库性能“引擎”?

MySQL的参数配置是一门艺术,也是一门科学。没有放之四海而皆准的“最佳配置”,每个数据库实例都是独一无二的,其配置需要根据服务器的硬件资源(CPU、内存、磁盘类型)、业务类型(读多写少还是读少写多)、数据量大小以及并发用户数等因素来量身定制。盲目地复制粘贴网上的配置模板,往往会适得其反。

以下是一些核心参数的思考和调整方向:

-

innodb_buffer_pool_size(InnoDB缓冲池大小) 这是InnoDB存储引擎最重要的参数,没有之一。它用于缓存InnoDB的数据和索引。数据和索引的访问都在内存中进行,速度远超磁盘I/O。因此,设置一个足够大的缓冲池,能够显著减少磁盘I/O,提升查询性能。- 建议: 通常设置为物理内存的50%到80%。例如,如果你有32GB内存,可以考虑设置为16GB到25GB。但要确保给和其他应用程序留出足够的内存,避免系统发生交换(swapping),那会严重拖慢性能。

- 如何观察: 通过

long_query_time8观察long_query_time9(从磁盘读取的页数)和my.cnf0(所有读取请求数)。如果long_query_time9相对于my.cnf0的比例过高,说明缓冲池太小,命中率低。

-

innodb_log_file_size(InnoDB重做日志文件大小) o log是InnoDB事务日志的重要组成部分,它记录了所有对数据库的修改,用于崩溃恢复。- 影响: 文件越大,可以支持的事务量越大,减少日志切换的频率,从而减少I/O操作,对写入性能有益。但过大也会导致崩溃恢复时间变长。

- 建议: 128MB到1GB之间,具体取决于你的写入负载。太小会导致频繁的checkpoint,影响写入性能。

- 如何观察: 观察

my.cnf4,如果这个值持续增长,可能意味着日志文件太小。

-

max_connections(最大连接数)- 影响: 限制了同时连接到MySQL服务器的客户端数量。

- 建议: 根据你的应用服务器并发连接数和实际业务需求来设置。设置过低可能导致客户端连接失败,设置过高则可能耗尽服务器资源(每个连接都需要一定的内存开销),导致性能下降甚至崩溃。

- 如何观察:

my.cnf6 可以看到历史最高连接数。这个值应该远小于max_connections的设置。

-

tmp_table_size和max_heap_table_size(内存临时表大小) 当SQL查询中包含my.ini0、my.ini1、my.ini2、my.ini3等操作,且无法通过索引优化时,MySQL可能会创建内存临时表来完成操作。- 影响: 如果内存临时表大小超过这两个参数的最小值(通常是

tmp_table_size),MySQL就会将内存临时表转换为磁盘临时表,这会引入大量的磁盘I/O,严重拖慢查询速度。 - 建议: 根据你的复杂查询情况适当调大。

- 如何观察:

my.ini5 关注my.ini6(创建到磁盘上的临时表数量)。这个值如果持续增长,说明你的内存临时表不够用。

- 影响: 如果内存临时表大小超过这两个参数的最小值(通常是

-

SQL_NO_CACHE4 和SQL_NO_CACHE2 (查询缓存相关)- 建议: 对于MySQL 5.7及更早版本,在高并发写入场景下,强烈建议将

SQL_NO_CACHE2设为SQL_NO_CACHE3(禁用),SQL_NO_CACHE4设为SQL_NO_CACHE3。MySQL 8.0已移除。

- 建议: 对于MySQL 5.7及更早版本,在高并发写入场景下,强烈建议将

调整参数后,务必进行充分的测试,并持续监控数据库的各项性能指标。观察SQL_NO_CACHE0和SQL_NO_CACHE1的输出,它们提供了大量关于MySQL内部运行状态的宝贵信息,是进行精细化调优的依据。没有一劳永逸的配置,只有不断地观察、分析和调整,才能让你的MySQL性能“引擎”跑得更顺畅。

以上就是MySQL性能调优实用技巧_查询缓存、慢查询日志与参数配置解析的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!