mount的作用是将独立的文件系统挂载到Linux根目录树的指定挂载点,使其可访问。它通过VFS层实现不同文件系统的统一管理,使用mount命令可手动挂载设备,配置/etc/fstab可实现开机自动挂载,确保数据安全与系统稳定。

Linux中

mount

登录后复制 的作用,简单来说,就是将一个文件系统(无论是来自 分区、USB设备、光盘,还是网络共享)连接到Linux文件系统树中的一个特定目录(我们称之为挂载点),从而让 和用户能够访问并操作这个文件系统上的数据。没有

mount

登录后复制 ,存储设备上的数据就像是锁在盒子里的东西,你看得到盒子,却无法打开并使用里面的内容。

解决方案

在我看来,

mount

登录后复制 命令在Linux世界里扮演着一个至关重要的“桥梁”角色。我们知道,Linux系统有一个统一的根文件系统目录树(

/

登录后复制 ),所有的一切都从这里开始。但实际的数据往往分散在不同的物理存储介质上,比如你的SSD、HDD、U盘,甚至是远程服务器上的共享目录。这些存储介质都有自己的文件系统格式(如ext4、XFS、NTFS、FAT32等),它们各自独立地组织着数据。

mount

登录后复制 的作用,正是将这些独立的文件系统“嫁接”到根文件系统树上的某个空目录。这个目录就成了访问该文件系统内容的入口。打个比方,你家里有一个巨大的书架(根文件系统),你买了一本新书(存储设备上的文件系统),你不能直接把书扔到地上就说它在书架上。你需要找到书架上一个空位(挂载点),然后把书放上去。这样,当你走到那个空位时,你就能找到并阅读那本书了。

所以,当你插入一个U盘,或者连接到一个网络共享时,Linux并不会立即知道如何访问上面的数据。你需要告诉它:“嘿,这个设备上的文件系统,请把它挂载到

/mnt/usb

登录后复制 这个目录下面。”一旦挂载成功,你就可以像操作本地文件一样,通过

/mnt/usb

登录后复制 路径来访问U盘里的所有文件和目录了。这种机制确保了文件系统的一致性和可管理性,让用户和应用程序能以统一的方式来处理各种来源的数据。

mount

登录后复制 命令背后的文件系统整合逻辑是什么?

深入理解

mount

登录后复制 ,其实是理解Linux内核如何管理文件系统的一个窗口。Linux采用了一种称为

虚拟文件系统(VFS)的抽象层。VFS提供了一个统一的接口,让上层应用程序可以不必关心底层存储设备的具体文件系统类型(是ext4还是NTFS,是本地的还是网络的),就能进行文件操作。

mount

登录后复制 命令的核心任务,就是将一个具体的、底层的物理或逻辑文件系统实例,注册到VFS层,并将其关联到文件系统树中的一个特定目录。

当一个设备被挂载时,内核会创建一个新的“挂载点”对象,这个对象包含了关于被挂载文件系统类型、设备信息、挂载选项等元数据。从那一刻起,任何对该挂载点目录的访问请求,都会被VFS层截获,并根据注册的信息,转发给对应文件系统的具体驱动程序去处理。比如,你访问

/mnt/data/my_file.txt

登录后复制 ,如果

/mnt/data

登录后复制 是一个ext4文件系统的挂载点,VFS就会调用ext4文件系统的驱动来查找

my_file.txt

登录后复制 。

这种设计的好处是显而易见的:它实现了文件系统与存储设备的解耦。你可以随时更换底层的存储设备,只要其文件系统能被Linux识别,你就可以通过

mount

登录后复制 命令将其整合进来。此外,

mount

登录后复制 操作本身并不会移动或复制数据,它只是在内核中建立了一个逻辑上的连接,让数据变得可寻址、可访问。这使得Linux能够以极其灵活的方式管理各种异构存储资源,无论是本地的磁盘分区、RAM磁盘、CD/DVD,还是通过NFS、SMB/CIFS协议访问的远程共享。

在实际操作中,我们该如何正确使用

mount

登录后复制 命令?

正确使用

mount

登录后复制 命令,是每个Linux用户和系统管理员的必备技能。它的基本语法其实很直观:

mount [选项] 设备文件 挂载点

登录后复制 。但实际操作中,我们往往需要一些额外的参数来精细控制挂载行为。

假设你插入了一个USB驱动器,通常它会被识别为

/dev/sdb1

登录后复制 (设备名可能不同,需要用

lsblk

登录后复制 或

fdisk -l

登录后复制 确认)。

-

准备挂载点:首先,你需要一个空目录作为挂载点。

sudo mkdir /mnt/myusb

登录后复制

这个目录可以是

/mnt

登录后复制 下的任何子目录,或者

/media

登录后复制 下的目录,这是一种约定俗成的做法。

-

执行挂载:

sudo mount /dev/sdb1 /mnt/myusb

登录后复制

这条命令会尝试自动检测

/dev/sdb1

登录后复制 的文件系统类型并进行挂载。如果遇到问题,或者你想明确指定文件系统类型,可以使用

-t

登录后复制 选项:

sudo mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/myusb # 假设是ext4文件系统 sudo mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt/myusb # 假设是NTFS文件系统

登录后复制

-

常用挂载选项 (

-o

登录后复制 ):

-

ro

登录后复制 :只读挂载。当你只想读取数据,不想意外修改时很有用。

sudo mount -o ro /dev/sdb1 /mnt/myusb

登录后复制

-

rw

登录后复制 :读写挂载(默认)。

-

noexec

登录后复制 :不允许在挂载点上执行程序。增加安全性,特别是挂载外部设备时。

-

nosuid

登录后复制 :禁用set-user-ID和set-group-ID位。

-

nodev

登录后复制 :不解释字符或块设备。

-

loop

登录后复制 :用于挂载文件,例如ISO镜像。

sudo mount -o loop /path/to/image.iso /mnt/iso

登录后复制

-

defaults

登录后复制 :这是一个常用的组合选项,通常包含

rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async

登录后复制 。

-

-

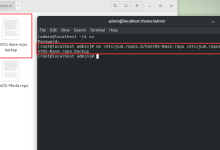

查看已挂载的文件系统:

mount # 或者 df -h

登录后复制

这会列出当前系统上所有已挂载的文件系统及其挂载点。

字节跳动推出的中英文AI写作、语法纠错、智能润色工具,是一款集成创作、润色、纠错、改写、翻译等能力的中英文 AI 写作助手。

105

105 -

卸载文件系统 (

umount

登录后复制 ): 在移除设备之前,务必先卸载。否则可能导致数据损坏。

sudo umount /mnt/myusb # 通过挂载点卸载 # 或者 sudo umount /dev/sdb1 # 通过设备文件卸载

登录后复制

如果提示“device is busy”,说明有程序正在使用该挂载点下的文件。你可以尝试关闭相关程序,或者使用

lsof | grep /mnt/myusb

登录后复制 来查找占用进程。有时候,

umount -l

登录后复制 (lazy unmount)可以在设备忙碌时强制卸载,但通常不推荐,因为它只是断开了逻辑连接,实际的数据同步可能还在进行。

如何实现开机自动挂载?

/etc/fstab

登录后复制 文件详解

对于那些需要系统启动时就自动挂载的设备(比如你的数据分区、网络存储),手动使用

mount

登录后复制 命令显然是不现实的。这时候,

/etc/fstab

登录后复制 文件就派上用场了。这个文件是Linux系统启动时,

mount

登录后复制 命令(或者更确切地说是

systemd

登录后复制 等初始化系统)读取并执行自动挂载配置的地方。

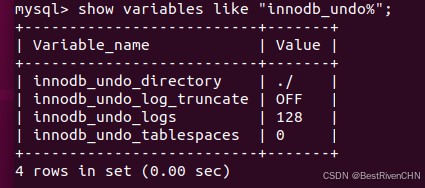

/etc/fstab

登录后复制 的每一行都代表一个需要挂载的文件系统,其格式通常包含六个字段,用空格或Tab键分隔:

设备文件或UUID 挂载点 文件系统类型 挂载选项 dump选项 fsck检查顺序

登录后复制

我们来逐一解析这些字段:

-

设备文件或UUID (File system):

- 你可以直接使用设备文件名,例如

/dev/sdb1

登录后复制 。但这种方式不够健壮,因为设备名在系统启动时可能会变动(比如插入了新的硬盘)。

- 推荐使用UUID (Universally Unique Identifier)。每个文件系统都有一个唯一的UUID,它不会随设备插拔顺序而改变。你可以通过

blkid

登录后复制 命令查看设备的UUID。 例如:

UUID=a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-567890abcdef

登录后复制

- 你可以直接使用设备文件名,例如

-

挂载点 (Mount point):

- 文件系统要挂载到的目录,必须是一个已经存在的空目录。例如

/data

登录后复制 、

/home/user/share

登录后复制 。

- 文件系统要挂载到的目录,必须是一个已经存在的空目录。例如

-

文件系统类型 (Type):

- 文件系统的具体类型,例如

ext4

登录后复制 、

xfs

登录后复制 、

ntfs

登录后复制 、

vfat

登录后复制 、

nfs

登录后复制 等。

- 文件系统的具体类型,例如

-

挂载选项 (Options):

- 这是最灵活的字段,可以指定多个选项,用逗号分隔。

-

defaults

登录后复制 :一个非常常用的选项,包含了

rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async

登录后复制 等。

-

auto

登录后复制 :系统启动时或执行

mount -a

登录后复制 时自动挂载(默认包含在

defaults

登录后复制 中)。

-

noauto

登录后复制 :只允许手动挂载,不自动挂载。

-

user

登录后复制 :允许普通用户挂载和卸载。

-

nouser

登录后复制 :只允许root用户挂载和卸载(默认包含在

defaults

登录后复制 中)。

-

ro

登录后复制 :只读挂载。

-

rw

登录后复制 :读写挂载。

-

nofail

登录后复制 :非常重要!对于外部硬盘或网络共享,如果挂载失败,系统不会停止启动。这能避免因外部设备未连接而导致系统无法启动的问题。

-

errors=remount-ro

登录后复制 :如果文件系统发生错误,将其重新挂载为只读模式,防止进一步损坏。

-

dump选项 (Dump):

- 这个字段用于

dump

登录后复制 备份。

0

登录后复制 表示不进行备份。

- 这个字段用于

-

fsck检查顺序 (Pass):

- 用于

fsck

登录后复制 工具在系统启动时检查文件系统完整性。

-

0

登录后复制 :不检查。

-

1

登录后复制 :首先检查根文件系统(

/

登录后复制 )。

-

2

登录后复制 :检查其他文件系统。通常,除了根文件系统,其他都设置为

2

登录后复制 。

- 用于

示例

/etc/fstab

登录后复制

条目:

假设你有一个UUID为

a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-567890abcdef

登录后复制 的ext4数据分区,你想让它在系统启动时自动挂载到

/data

登录后复制 目录,并允许读写,如果挂载失败也不影响系统启动:

UUID=a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-567890abcdef /data ext4 defaults,nofail 0 2

登录后复制

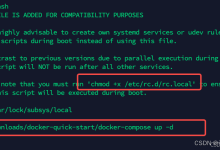

注意事项:

- 在修改

/etc/fstab

登录后复制 之前,强烈建议备份该文件。

- 修改后,可以通过

sudo mount -a

登录后复制 命令来测试新的挂载配置是否正确,而无需重启系统。如果命令执行成功且没有报错,说明配置基本没问题。

- 错误的

/etc/fstab

登录后复制 配置可能导致系统无法启动,届时你需要进入恢复模式进行修复。所以务必谨慎操作,特别是对于根文件系统相关的配置。