进程切换,也称为任务切换、上下文切换或任务调度,本文将探讨内核中进程切换的实现。我们首先理解几个关键概念。

1.1 硬件上下文

每个进程都有自己的地址空间,但所有进程共享CPU寄存器。因此,在恢复进程执行前,内核必须确保挂起时的寄存器值被重新加载到CPU寄存器中。

这些需要加载到CPU寄存器中的值称为硬件上下文。硬件上下文是进程执行上下文的一个子集,包含进程执行所需的所有信息。在Linux中,进程的硬件上下文部分存储在进程描述符中,另一部分存储在内核态栈中。

在下文中,我们假设prev指向旧进程,next指向新进程。因此,进程切换就是保存prev进程的硬件上下文,然后加载next进程的硬件上下文。由于进程切换非常频繁,缩短保存和加载硬件上下文的时间至关重要。

旧版本的Linux利用x86架构提供的硬件支持,通过远程跳转指令(GNU-ljump;Intel-jmp far)进行进程切换,跳转到下一个进程的任务状态段(TSS)描述符。执行这条跳转指令时,CPU会自动执行硬件上下文切换,保存旧的硬件上下文,加载新的硬件上下文。然而,Linux 2.6版本以后,通过软件进行进程切换,原因如下:

通过一系列的mov指令逐步执行切换,可以更好地控制加载数据的合法性。特别是ds和es段寄存器的值,可能会被恶意用户篡改。使用远程跳转指令无法进行数据检查。新旧方法所需的时间大致相同。但是,优化硬件上下文切换是不可能的,因为这是由CPU完成的,而Linux使用软件替代硬件上下文切换,因此有优化的空间,以提高执行时间。进程切换只能在内核态发生。在进程切换之前,用户态进程使用的所有寄存器内容都已经包含在内核态栈中,其中包括指定用户态进程栈指针地址的ss和next0寄存器内容。

1.2 任务状态段-TSS

x86架构包含一个特殊的段寄存器,称为任务状态段(TSS),用来保存硬件上下文内容。尽管Linux不使用硬件上下文切换,但还是为每个不同CPU建立一个TSS。这么做的原因有两个:

- 当x86架构的CPU从用户态切换到内核态时,会从TSS中获取内核态的栈地址。

- 用户态进程想要访问I/O端口时,CPU需要访问存储在TSS中的I/O权限位,判断进程是否被允许访问该I/O端口。

当用户态进程执行next1或next2指令时,I/O控制单元会检查next3寄存器中的next4位(2位)。如果等于3,也就是超级用户权限,进程对于该I/O端口来说就是一个超级用户,直接执行I/O指令。否则,继续执行检查。访问next5寄存器,确定当前的TSS,以及正确的I/O访问权限。它检查I/O端口对应的访问权限位。如果清零,指令被执行;否则,控制单元发出常规保护的异常。内核中使用next6结构体描述TSS。next7数组为系统中的每一个CPU包含一个next6结构。每一次进程切换,内核更新TSS相关内容,使CPU控制单元能够安全地检索自己想要的信息。因此,TSS反映了当前运行在CPU上的进程的特权级别,但当进程不运行时,无需维护这些信息。

每个TSS具有8个字节长度的任务状态段描述符(TSSD)。这个描述符包含一个32位的基地址,指向TSS的起始地址,以及20位的next9域,表示页的大小。TSSD的prev0标志被清零,说明这是一个系统段(参见第2章的段描述符)。

prev1域设置为9或11都可以,表明该段是一个TSS段即可。Intel最初的设计中,系统中的每个进程都应该引用自己的TSS:prev1域的低第2个有效位称为prev3位,如果被设为1,进程正在CPU上执行;设为0,没有执行。在Linux的设计中,每个CPU只有一个TSS,所以,prev3位总是设为1。换句话说,Linux中prev1域一般为11。

创建的这些TSSD存储在全局描述符表(GDT)中,该表的基地址存储在CPU的prev6寄存器中。每个CPU的next5寄存器包含对应TSS的TSSD选择器,还包含两个隐藏的、不可编程的域:TSSD的prev8和next9域。使用这种方法,CPU可以直接寻址TSS,而不必非得访问GDT中TSS的地址。

1.3 线程域

每当进程切换时,将要被替换掉的进程硬件上下文内容都应该被保存到某个地址。显然不能保存在TSS中,因为Linux为每个CPU建立了一个TSS,而不是为每个进程建立TSS。

因此,进程描述符中添加了一个类型为next0的结构,通过它,内核保存旧进程的硬件上下文。后面我们会看到,该数据结构包含了大部分的CPU寄存器,除了通用目的寄存器,比如next1、next2等,它们被存储在内核态栈中。

2 执行进程切换

进程切换的时机:在中断处理程序中直接调用next3函数,实现进程调度。内核线程是一个特殊的进程,只有内核态没有用户态。因此既可以主动调用next3函数进行调度,也可以被中断处理程序调用。内核态进程无法直接主动调度,因为next3是一个内核函数,不是系统调用。因此只能在中断处理程序中进行调度。关键代码梳理如下:

首先,next3函数会调用next7,根据调度算法策略,选取要执行的下一个进程。其次,根据调度策略得到要执行的进程后,调用next8,完成进程上下文切换。其中,最关键的next9切换堆栈和寄存器的状态。我们假设prev指向被切换掉的进程描述符,next指向将要执行的进程描述符。我们将会在第7章发现,prev和next正是next3函数的局部变量。

2.1 ljump5宏

进程硬件上下文的切换是由宏ljump5完成的。该宏的实现与硬件架构息息相关,要想理解它需要下一番功夫。下面是基于X86架构下的该宏实现的汇编代码:

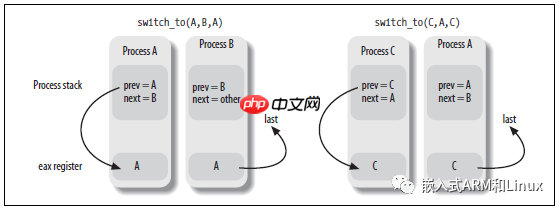

首先,该宏具有3个参数,prev、next和ljump9。prev和next这两个参数很容易理解,分别指向新旧进程的描述符地址;ljump9是一个输出参数,用来记录是从哪个进程切换来的。需要ljump9参数呢?当进程切换涉及到3个进程的时候,3个进程分别假设为A、B、C。假设内核决定关掉A进程,激活B进程。在jmp far4函数中,prev指向A的描述符,而next指向B的描述符。只要ljump5宏使A失效,A的执行流就会冻结。后面,当内核想要重新激活A,必须关掉C进程,就要再执行一次ljump5宏,此时prev指向C,next指向A。当A进程想要继续执行之前的执行流时,会查找原先的内核态栈,发现prev等于A进程描述符,next等于B进程描述符。此时,调度器失去了对C进程的引用。保留这个引用非常有用,我们后面再讨论。图3-7分别展示了进程A、B和C内核态栈的内容,及寄存器next1的值。还展示了ljump9的值,随后被next1中的值覆盖。

ljump5宏的处理过程如下:

- 将新旧进程描述符存放到CPU寄存器中。

- 保存旧进程的内核态栈,比如

next3和mov8寄存器的内容。 - 保存旧进程栈指针

next0到ds0中。 - 操作数

ds1表明目的地址是寄存器next1中的地址加上ds3。 - 将新进程的栈指针加载到

next0寄存器中。

- 保存标签

ds5的地址->ds6。

- 加载新进程的指令流。意义和第5步差不多,就是执行顺序相反。

- 跳转到

ds7函数执行,是一个C函数。

至此,进程A被进程B取代:开始执行B进程的指令。第一步应该是先弹出next3和mov8寄存器的值。

- 拷贝

next1寄存器的内容(第一步加载的)到ljump9变量中。也就是说,ljump9记录了被取代的进程。

2.2 ds7函数

实际上,大部分的进程切换工作是由ds7函数完成的,它的参数是es5和es6,分别指向旧进程和新进程。这个函数和普通的函数有些差别,因为ds7函数从next1和es9寄存器中获取es5和es6这两个参数(在分析ljump5宏的时候已经讲过),而不是像普通函数那样,从栈中获取参数。为了强制函数从寄存器中获取参数,内核使用ss3和ss4进行声明。这是gcc编译器对C语言的一个非标准扩展。ds7函数定义在ss6文件中:

这个函数执行的内容:

- 执行

ss7宏,保存旧进程的FPU、MMX和XMM寄存器。 - 执行

ss8宏,获取正在执行代码的CPU的ID。从ss9结构的next00成员中获取。 - 加载新进程的

next01到当前CPU的TSS段中的next02成员中。通过调用next03汇编指令从用户态切换到内核态引起的任何特权级别的改变都会导致将这个地址拷贝到next0寄存器中。 - 将新进程的线程本地存储(TLS)段加载到当前CPU的GDT中。3个段选择器存储在进程描述符的

next05数组中。 - 存储

next06和next07段寄存器的内容到旧进程的next08和next09中。汇编指令如下:

寄存器next10指向next11结构。next07寄存器用来存放TLS段的地址。next06寄存器实际上Windows使用。

- 加载新进程的

next06或next07寄存器内容。数据来源是新进程的next0描述符中对应的值。汇编语言如下:

next2寄存器指向next18结构。

- 载入新进程的调试寄存器中的信息。

- 更新TSS中的I/O权限位(如果有必要的话)。也就是如果新旧进程对I/O访问有自己特殊的要求的话就需要更改。

-

ds7函数结束。

相应的汇编语言就是:

因为ljump5总是假设next1寄存器保存旧进程的进程描述符的地址。所以,这里把es5变量再次写入到next1寄存器中。

以上就是Linux内核13-进程切换的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!